2025年9月27日

食べ物のカロリーと消化吸収:身体のエネルギー工場の秘密、そして賢い糖質制限ダイエット

私たちが毎日食べる食べ物には、「カロリー」という目に見えないエネルギーが詰まっています。

このカロリーは、体を動かしたり、考えたり、生きていくための燃料。

しかし、ただ摂取するだけじゃなく、体の中でどう消化され、吸収され、エネルギーとして使われるのか?

そして、意外と知られていない「食事誘発性熱産生」という仕組みが、ダイエットや健康にどう影響するのかを解説します。

-

カロリーってなんだろう?エネルギーの単位を理解する

まず、よく耳にする「カロリー」とは一体何者なのでしょうか?

カロリー(cal)は、エネルギーの単位です。私たちの体は、車がガソリンを必要とするように、食べ物からエネルギーを得て、生命活動を維持しています。

1キログラムの水の温度を1℃上げるのに必要な熱量が1キロカロリー(kcal)と定義されており、食品に表示されている「〇〇kcal」という数字は、その食品を燃やしたときにどれくらいの熱エネルギーが発生するかを示しています。

3大栄養素とカロリー

食べ物に含まれる栄養素のうち、特にエネルギー源となるのが「3大栄養素」と呼ばれるものです。

- 炭水化物(糖質):1gあたり 約4kcal

- タンパク質:1gあたり 約4kcal

- 脂質:1gあたり 約9kcal

これらの数字からもわかるように、脂質は他の栄養素の2倍以上のエネルギーを持っています。

そのため、少量でも高カロリーになりやすく、食事全体のカロリー量を大きく左右します。

また、アルコールは1gあたり約7kcalのエネルギーを持っていますが、これは体に必要な栄養素とは異なり、「エンプティカロリー」と呼ばれることもあります。

-

食べ物からエネルギーへ:消化吸収の旅

私たちが口にした食べ物は、一体どのようにして体内に取り込まれるのでしょうか?それは、まるで長い旅のようです。

2-1. 口から胃へ:旅の始まり

食べ物を口に入れると、まず歯で細かく噛み砕かれ、唾液に含まれるアミラーゼという酵素が、炭水化物(デンプン)の分解を始めます。

この時点で、すでに消化の第一歩が始まっています。

次に食べ物は食道を通り、胃に運ばれます。胃では、胃酸が強力な殺菌作用を発揮し、食べ物を消毒します。

同時に、ペプシンという酵素がタンパク質の分解を始めます。

胃は、食べたものをドロドロの粥状にし、次のステージである小腸へと送り出す準備をします。

2-2. 小腸:栄養素吸収のメインステージ

胃を通過した食べ物は、全長6~7メートルもある「小腸」へと入ります。消化と栄養吸収のほとんどが、この小腸で行われます。

- 膵臓(すいぞう):消化酵素の宝庫です。膵液には、炭水化物を分解するアミラーゼ、タンパク質を分解するトリプシンやキモトリプシン、そして脂質を分解するリパーゼが含まれており、これらが食べ物をさらに細かく分解します。

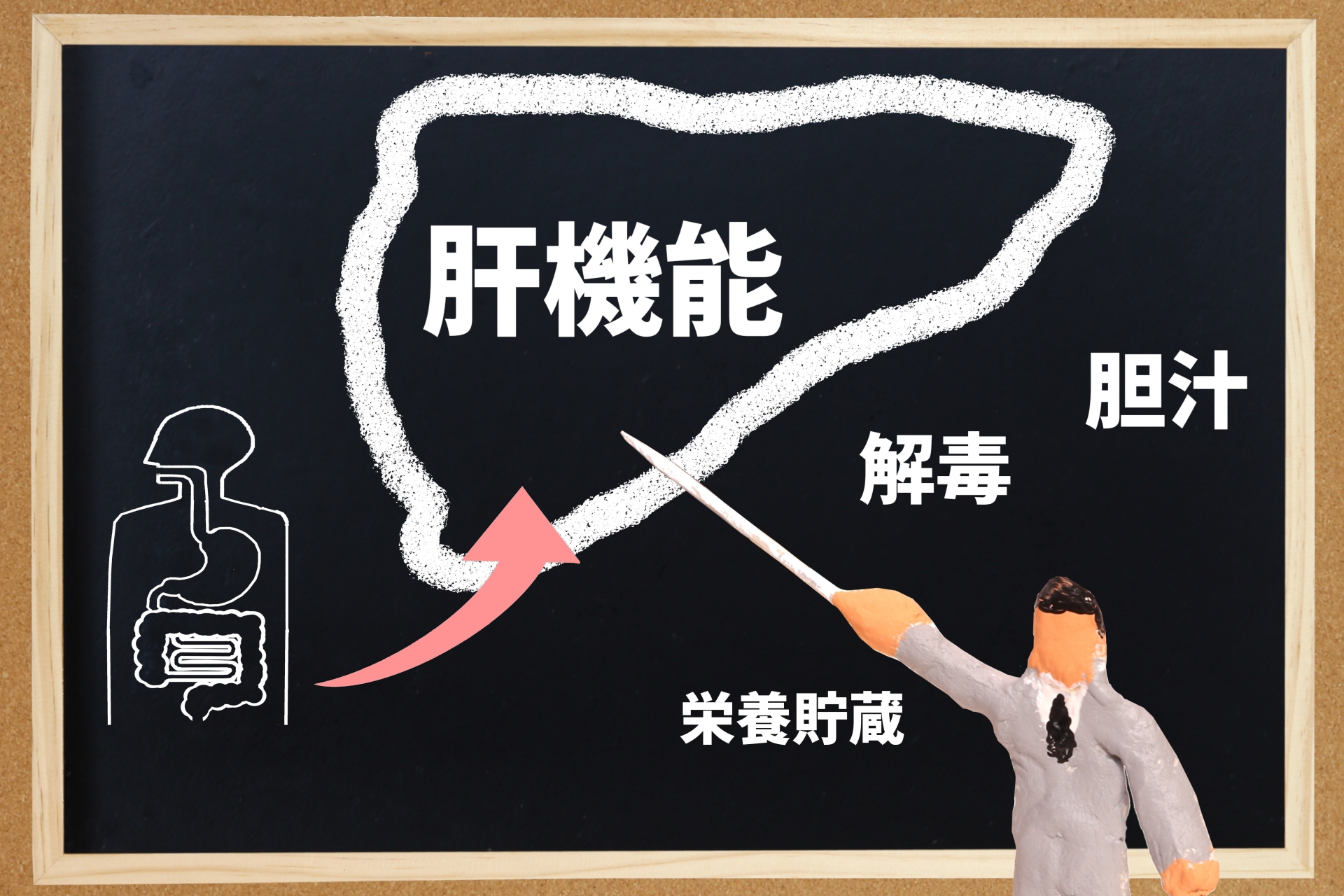

- 胆のう(たんのう):肝臓で作られた胆汁が貯蔵されています。胆汁は、洗剤のように脂質を細かく乳化させ、リパーゼが効率的に脂質を分解するのを助けます。

このようにして、3大栄養素は最終的に吸収できる形にまで分解されます。

- 炭水化物(糖質) → ブドウ糖(グルコース)

- タンパク質 → アミノ酸

- 脂質 → 脂肪酸とモノグリセリド

これらの分解された分子は、小腸の内壁にある**絨毛(じゅうもう)**という無数の突起から吸収され、血管やリンパ管を通って全身へと運ばれていきます。

2-3. 大腸:最後の仕上げ

小腸で吸収されなかった残りのカス(食物繊維など)は、大腸へと送られます。大腸では、水分が吸収され、便が形成されます。

-

食事誘発性熱産生(DIT):食べると熱くなる体の不思議

食事をした後に、体がポカポカしたり、少し汗ばんだりした経験はありませんか?

実はこれ、「食事誘発性熱産生(Diet-induced Thermogenesis, DIT)」という、私たちが意識していない体の働きによるものです。

これは、食べ物を消化・吸収し、さらに体内で分解・再合成する過程で消費されるエネルギーのことです。

簡単に言うと、「食べ物を食べる」という行為そのものが、エネルギーを消費しているのです。

3-1. DITのメカニズム

私たちが食事をすると、消化管の運動が活発になり、消化酵素が分泌され、分解された栄養素を細胞が取り込むために、多くのエネルギーが使われます。

このエネルギー消費が熱として放出されるため、体が温かく感じるわけです。

3-2. DITの割合と栄養素ごとの違い

DITによるエネルギー消費量は、摂取カロリー全体の**約10%**程度と言われています。

しかし、この割合は、どの栄養素をどれくらい食べたかによって大きく変わります。

- タンパク質:摂取カロリーの**約30%**がDITとして消費されます。これは、アミノ酸からタンパク質を再合成する過程が非常にエネルギーを必要とするためです。

- 炭水化物(糖質):摂取カロリーの**約6%**がDITとして消費されます。

- 脂質:摂取カロリーの**約4%**がDITとして消費されます。

このことからもわかるように、タンパク質はDITの割合が最も高く、体脂肪として蓄積されにくいという特徴を持っています。糖質制限食において、タンパク質をしっかり摂ることが推奨される理由の一つがここにあります。

-

具体的な糖質制限食のメニューで見るDITの効果

それでは、具体的な糖質制限食のメニューを例に挙げて、DITを意識した食事法を考えてみましょう。

糖質の摂取を抑えることで、インスリンの急激な分泌を防ぎ、脂肪が蓄積されにくい体を目指します。

メニュー例A:朝食(高タンパク質・高脂質)

- アボカドとサーモンのサラダ:

- スモークサーモン:50g(約70kcal、タンパク質9g、脂質4g)

- アボカド:1/2個(約110kcal、脂質10g)

- レタス、ベビーリーフ:50g

- オリーブオイル:大さじ1(約120kcal、脂質14g)

- ゆで卵:1個(約80kcal、タンパク質7g、脂質5g)

- 合計:約380kcal

このメニューは、タンパク質と良質な脂質が中心です。特に、サーモンと卵に含まれるタンパク質がDITを効率的に発生させ、朝から代謝を活発にします。また、脂質は腹持ちが良いため、午前の間も空腹感を感じにくいのが特徴です。

メニュー例B:昼食(高タンパク質・中脂質)

- 鶏むね肉のグリル:150g(約225kcal、タンパク質38g、脂質7g)

- ブロッコリーとカリフラワーの温野菜:150g(約50kcal、食物繊維)

- きのこのソテー:50g(約20kcal)

- 合計:約295kcal

このメニューは、高タンパク質で脂質を抑えています。

鶏むね肉のタンパク質がDITを強力に促し、野菜の食物繊維が腸内環境を整えるため、午後の活動を安定させるのに適しています。

メニュー例C:夕食(高タンパク質・高脂質)

- 豚バラ肉と白菜のミルフィーユ鍋:

- 豚バラ肉:150g(約580kcal、タンパク質20g、脂質55g)

- 白菜:200g(約25kcal)

- 豆腐:1/2丁(約80kcal、タンパク質7g、脂質5g)

- 椎茸、えのき:50g(約15kcal)

- 合計:約700kcal

夕食は、日中の活動で消費されたエネルギーを補給するために、少し多めの脂質を摂っても良いでしょう。

豚バラ肉と豆腐に含まれるタンパク質と脂質が満腹感を高め、夜間の空腹感を防ぎます。

また、糖質がほとんど含まれないため、就寝前の血糖値の急上昇を抑え、質の良い睡眠にもつながります。

-

DITを最大限に活用するための食事法

DITを効率的に利用することで、体脂肪を減らし、代謝を上げる手助けができます。

5-1. タンパク質を意識する

先述の通り、タンパク質はDITの割合が最も高い栄養素です。

毎回の食事で、肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質源を意識して取り入れることで、食後のエネルギー消費を高めることができます。

5-2. よく噛んで食べる

よく噛むことで、消化管の活動が活発になり、消化酵素の分泌が促されます。

これにより、DITが効率的に発生し、エネルギー消費が増えます。また、満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぐ効果もあります。

-

カロリーの収支:エネルギーバランスの考え方

私たちの体重は、この「エネルギーの収支」で決まります。

- 消費エネルギー(基礎代謝、活動代謝、DIT)> 摂取エネルギー(食べ物) → 体重減少

- 消費エネルギー < 摂取エネルギー → 体重増加

- 消費エネルギー = 摂取エネルギー → 体重維持

ここでいう「基礎代謝」とは、私たちがじっとしていても消費される、生命維持に必要な最小限のエネルギーのことです。

心臓を動かしたり、呼吸をしたり、体温を保ったりするために使われます。これが、1日の総消費エネルギーの約60%~70%を占めています。

6-1. 基礎代謝を上げるには?

基礎代謝を上げる最も効果的な方法は、筋肉量を増やすことです。

筋肉は、脂肪よりも多くのエネルギーを消費するため、筋肉量が多い人は基礎代謝が高くなります。

適度な運動や筋力トレーニングは、基礎代謝を上げて「痩せやすい体」を作るために非常に重要です。

-

まとめ:賢く食べて、健康な毎日を

私たちは、食べ物を通じてエネルギーをチャージし、活動しています。

そのエネルギーの旅路には、消化吸収という複雑で素晴らしいプロセスがあり、さらに食事をするだけでエネルギーが消費される「食事誘発性熱産生」という現象も起こっています。

カロリーの数字だけに縛られるのではなく、タンパク質と脂質のバランスを意識し、DITを味方につけることで、より健康的に、そして効率的にエネルギーを管理することができます。

- タンパク質をしっかり摂ることで、DITを効率的に高める。

- よく噛んで食べることで、消化を助け、DITを促す。

- 筋肉をつけて、基礎代謝を上げる。

正しい情報を知ることで、食事は単なる空腹を満たす行為ではなく、自分自身の体を健康に保つための大切な習慣へと変わるはずです。

糖質制限食二関するネットの情報は本質を理解せず、いたずらに不安を煽る内容が多く見られます。

当院では、糖質制限食に精通した経験豊富な管理栄養士が栄養指導を行っています。

自己流で上手くいかない場合は、当院で栄養指導を受けることをお勧めします。

吹田市長野東19番6号

千里丘かがやきクリニック

院長 有光潤介