「脂質は悪者ではなかった?」13万人の大規模調査が覆す、炭水化物と脂質の常識

危険なのは脂質より炭水化物?

世界18カ国13万人の大規模調査が覆す、炭水化物と脂質の常識

はじめに

「健康のためには、低脂質(ローファット)が良いのか、それとも低炭水化物(ローカーボ)が良いのか?」この長年の議論は、多くの人々を混乱させてきました。

これまで私たちが目にしてきた食事指導の多くは、栄養過多が問題となりやすい欧米の先進国での研究に大きく依存していました。

しかし、その常識は、世界中の人々にとって本当に正しいのでしょうか?

そんな中、この食生活の大きな謎に新たな光を当てる、画期的な研究結果が発表されました。それが「PURE研究(Prospective Urban Rural Epidemiology study)」です。

この研究は、5大陸18カ国にわたる135,335人もの人々を対象に、平均7.4年間にわたって追跡調査を行った、前例のない規模の国際的なコホート研究です。

PURE研究の真価は、所得水準や食文化が全く異なる多様な人々を対象とした点にあります。

これにより、欧米の研究では見られなかったような高炭水化物・低脂質の食事を日常的に摂取している人々を含む、より広い視野から栄養と健康の関係を解き明かすことが可能になったのです。

食事とは、ある栄養素を増やせば、別の栄養素が減るというエネルギーの置き換え(リプレイスメント)です。

この研究は、その置き換えが健康にどう影響するかを、世界規模で初めて明らかにしました。

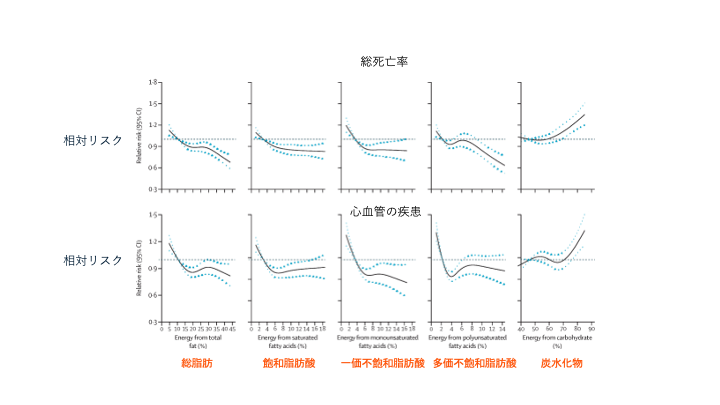

驚きの発見1:炭水化物の摂りすぎは死亡リスクを高めるが、心血管疾患とは関連しない

これまで、特に日本では「ごはんは主食」として、炭水化物を中心とした食事が推奨されてきました。脂質を減らし、その分のエネルギーを炭水化物で補うという考え方は、健康的な食事の基本とされてきました。しかし、PURE研究の結果は、この常識に鋭く疑問を投げかけます。

この研究の核心的な発見は、炭水化物の摂取量が多いほど、総死亡リスク(原因を問わないすべての死亡)が高まるという関連性でした。

具体的には、炭水化物の摂取量が最も多いグループ(エネルギー摂取量の平均77%)は、最も少ないグループと比較して、総死亡リスクが28%も高かったのです (HR 1.28)。

このリスクは、炭水化物の摂取量が総エネルギーの約60%を超えたあたりから上昇し始める傾向が見られました。

この「60%以上」という数値が持つ意味は重大です。

研究報告によると「南アジアでは人口の約65%が、中国では人口の77%が、エネルギーの60%以上を炭水化物から摂取している」と指摘されています。

つまり、リスクが高まる食生活は、研究対象となった多くの国々で日常そのものだったのです。

しかし、ここで極めて重要な注意点があります。炭水化物の過剰摂取と関連が見られたのは、あくまで総死亡リスク、特に「非心血管疾患による死亡リスク」でした。

心筋梗塞や心血管疾患による死亡リスクとの間に、有意な関連は見られなかったのです。

これは、高炭水化物食の健康への影響が、これまで考えられていた心臓病リスクとは別のメカニズムで生じている可能性を示唆しています。

驚きの発見2:脂質の摂取は死亡リスクを低減させる

炭水化物に関する発見とは対照的に、脂質についてはさらに驚くべき結果が示されました。

高炭水化物食が必然的に低脂質食となるように、その逆もまた然りです。

これまで「健康の敵」と見なされがちだった脂質ですが、この研究では全く逆の関連性が明らかになりました。

研究結果は、総脂質の摂取量が多いほど、総死亡リスクが低下することを示しました。

具体的には、脂質の摂取量が最も多いグループ(エネルギー摂取量の平均35%)は、最も少ないグループに比べて、総死亡リスクが23%も低かったのです (HR 0.77)。

さらに重要なのは、この傾向が特定の種類の脂質に限られなかった点です。

飽和脂肪酸(HR 0.86)、一価不飽和脂肪酸(HR 0.81)、多価不飽和脂肪酸(HR 0.80)のいずれもが、それぞれ単独で総死亡リスクの低下と関連していました。

これは、特定の「良い脂質」だけが効果をもたらしたわけではないことを示唆しています。

研究の結論部分では、この発見の革新的な意義が次のように強調されています。

高い炭水化物摂取は総死亡リスクの上昇と関連していたのに対し、総脂質および個々の種類の脂質は総死亡リスクの低下と関連していた。

総脂質および各種類の脂質は、心血管疾患、心筋梗塞、または心血管疾患による死亡とは関連がなかったが、飽和脂肪酸は脳卒中リスクの低下と関連が見られました。

これらの発見に照らして、世界の食事ガイドラインは再考されるべきである。

** 補足 **

- 中鎖脂肪酸油(MCT油)

ココナッツオイル、MCTオイル - 多価不飽和脂肪酸(オメガ3脂肪酸)

α-リノレン酸:エゴマ油、アマニ油、シソ油、クルミ

エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA):魚油に多く含まれる。サバ、鮭、イワシ、さんま、まぐろ、ぶり、いくら、筋子など - 一価不飽和脂肪酸(オメガ9脂肪酸 )

オリーブ油 - 飽和脂肪酸

バター、ラード、牛・豚の脂

驚きの発見3:飽和脂肪酸を含むすべての脂質は心臓病と無関係で、飽和脂肪酸は脳卒中リスクを低下させる可能性

PURE研究の中でも特に衝撃的なのが、バターや肉の脂身などに含まれる「飽和脂肪酸」に関する結果です。

長年にわたり、飽和脂肪酸は心臓病の主な原因とされ、摂取を制限することが強く推奨されてきました。

しかしこの研究では、総脂質、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸のいずれの摂取量も、心筋梗塞や心血管疾患による死亡リスクとの間に有意な関連は見られませんでした。

これは、脂質全体が心臓病の直接的な原因ではない可能性を強く示唆するものです。

さらに驚くべきことに、飽和脂肪酸の摂取量が多いほど、脳卒中のリスクはむしろ低下するという関連性が示されたのです。

飽和脂肪酸の摂取量が最も多いグループは、最も少ないグループと比較して、脳卒中のリスクが21%低いという結果でした (HR 0.79)。

この発見は、飽和脂肪酸の摂取をエネルギー全体の10%未満に抑えるという、現在の多くの食事ガイドラインの根拠そのものに疑問を投げかけるものです。

結論:食事の常識を再考する時

PURE研究が示した結果は、私たちが長年信じてきた「健康的な食事」の常識を根本から揺るがすものです。要点をまとめると以下のようになります。

- 炭水化物をエネルギーの60%以上摂取する高炭水化物食は、総死亡リスク(特に非心血管疾患による死亡)を高める可能性があるが、心血管疾患のリスクとは関連がなかった。

- 脂質(飽和、一価不飽和、多価不飽和を含む)の摂取は、これまで考えられていたような「悪者」ではなく、むしろ総死亡リスクを低下させる可能性と関連していた。

- 脂質全般は心筋梗塞のリスクとは関連がなく、特に飽和脂肪酸は脳卒中のリスクを低下させる可能性さえある。

もちろん、これは観察研究であり、食事と健康の因果関係を完全に証明するものではありませんが、これほど大規模で国際的なデータ(世界18カ国13万人以上の調査結果)が示す方向性は、無視できない重要性を持っています。

研究者たち自身が「世界の食事ガイドラインは再考されるべきである」と結論付けているように、私たちは今、食と健康に関する考え方を見直す岐路に立っているのかもしれません。

当院では、糖質制限食に精通した経験豊富な管理栄養士が栄養指導を行っています。

自己流のダイエットで上手くいかない場合は、当院で栄養指導を受けることをお勧めします。

<参考文献>

Lancet. 2017 Nov 4;390(10107):2050-2062. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32252-3.

Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study

吹田市長野東19番6号

千里丘かがやきクリニック

院長 有光潤介