2025年11月22日

妊娠高血圧症候群は、お母さんと赤ちゃんの両方にとって、非常に注意が必要な病気です。

かつては「妊娠中毒症」と呼ばれていましたが、現在ではその病気の成り立ち(病態)が解明され、むくみ(浮腫)は診断に必須ではなくなり、「妊娠高血圧症候群」という名称に統一されています。

この病気は、妊婦さんの約20人に1人(発症率3〜5%)が経験するとされており、決して珍しいものではありません。

妊娠高血圧症候群の最大の特徴は、お母さん自身が「体調が悪い」と感じる自覚症状がほとんどないまま進行し、気づいた時には重症化している危険性があることです。

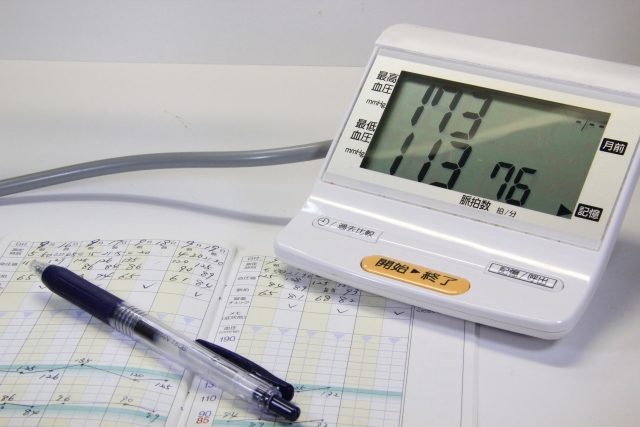

そのため、妊婦健診で血圧や尿を毎回チェックすることが非常に重要になります。

妊娠高血圧症候群の定義と診断

まず、どのような状態を「妊娠高血圧症候群」と呼ぶのかを知ることが大切です。

【定義】

妊娠高血圧症候群は、「妊娠20週以降に初めて高血圧が発症し、かつ/または、たんぱく尿を認める状態で、分娩後12週までに正常に復する場合」と定義されています。

ポイントは以下の通りです。

・妊娠20週以降に発症する(それ以前から高血圧がある場合は「高血圧合併妊娠」として区別されます)

・「高血圧」が必須である

・「たんぱく尿」を伴うことが多い(伴わないタイプもある)

出産(分娩)すると治る

【診断基準】

妊婦健診で測定する以下の数値が基準となります。

高血圧

・収縮期血圧(上の血圧)が 140mmHg 以上

または

・拡張期血圧(下の血圧)が 90mmHg 以上

たんぱく尿

・尿検査でたんぱくが (+) 以上(随時尿で 0.3g/L以上)が続く状態

これらの基準を満たすと、妊娠高血圧症候群と診断されます。

さらに、血圧が160/110mmHg以上になる場合や、たんぱく尿が(++)以上(2.0g/日以上)になる場合、または後述する危険な症状(頭痛、上腹部痛など)が出た場合は「重症」として、より厳重な管理が必要となります。

【妊娠高血圧症候群の4つの分類】

妊娠高血圧症候群は、高血圧とたんぱく尿の出方によって、以下の4つのタイプに分類されます。

妊娠高血圧 (GH)

高血圧のみ(たんぱく尿はなし)。比較的軽症で終わることが多いですが、途中から②の「妊娠高血圧腎症」に移行することがあるため注意が必要です。

妊娠高血圧腎症 (PE)

高血圧とたんぱく尿の両方が出現します。これが妊娠高血圧症候群の中で最も多く、最も注意が必要なタイプです。かつて「子癇前症(しかんぜんしょう)」と呼ばれていた状態の多くがこれにあたります。

加重型妊娠高血圧腎症 (SPE)

妊娠前から高血圧や腎臓の病気を持っている方が、妊娠20週以降にたんぱく尿が出始めた、または元々の高血圧やたんぱく尿が急激に悪化した場合です。

子癇 (Eclampsia)

上記のいずれかのタイプ(多くはPE)を基礎として、けいれん発作を起こした状態です。

お母さん、赤ちゃんともに命の危険がある、最も重篤な状態です。

なぜ起こるのか? (原因とリスク因子)

なぜ妊娠高血圧症候群が起こるのか、その根本的な原因はまだ完全には解明されていません。

しかし、現在最も有力とされているのは「胎盤)」の形成不全が引き金になるという説です。

【胎盤の形成不全とは】

通常、妊娠初期に胎盤が作られる際、赤ちゃんに効率よく血液(栄養や酸素)を送るために、子宮の壁にあるお母さんの動脈(らせん動脈)は、太くしなやかな血管に作り替えられます(これを「リモデリング」と言います)。

しかし、妊娠高血圧症候群になりやすい人では、この「血管の作り替え」がうまくいきません。その結果、血管が細く硬いままになってしまい、胎盤への血流が悪くなってしまいます。

【胎盤からの「SOS」が全身を攻撃する】

血流不足(低酸素・低栄養)に陥った胎盤は、危機的状況を脱しようとして、様々な物質(sFlt-1やエンドグリンなど)をお母さんの血液中に放出します。

ところが、これらの物質が、お母さんの全身の血管の内側(血管内皮)を傷つけてしまうことがわかってきました。血管が傷つくと、血管は収縮して細くなり(=高血圧)、血管の壁に穴が空いて血液中のたんぱく質が尿に漏れ出てしまいます(=たんぱく尿)。

つまり、妊娠高血圧症候群とは、胎盤がうまく作られなかったことに端を発し、胎盤から出るSOS物質によって、お母さんの全身の血管が攻撃される病気(「血管内皮障害」)なのです。

【妊娠高血圧症候群になりやすいリスク因子】

以下のような背景があると、妊娠高血圧症候群を発症しやすいことが知られています。

- 初めてのお産(初産婦)

- 40歳以上での妊娠(高齢妊娠)

- 肥満(妊娠前からBMIが高い、または妊娠中に体重が増えすぎている)

- 家族(母親や姉妹)に妊娠高血圧症候群になった人がいる

- 以前の妊娠で妊娠高血圧症候群になったことがある

- もともと高血圧、腎臓の病気、糖尿病、抗リン脂質抗体症候群などの持病がある

- 多胎妊娠(双子や三つ子など)

妊娠高血圧症候群の怖さ (お母さんと赤ちゃんへの影響)

妊娠高血圧症候群が怖いのは、お母さんと赤ちゃんの両方に、時に命に関わる深刻な合併症を引き起こす可能性があるためです。

【お母さんへの影響(合併症)】

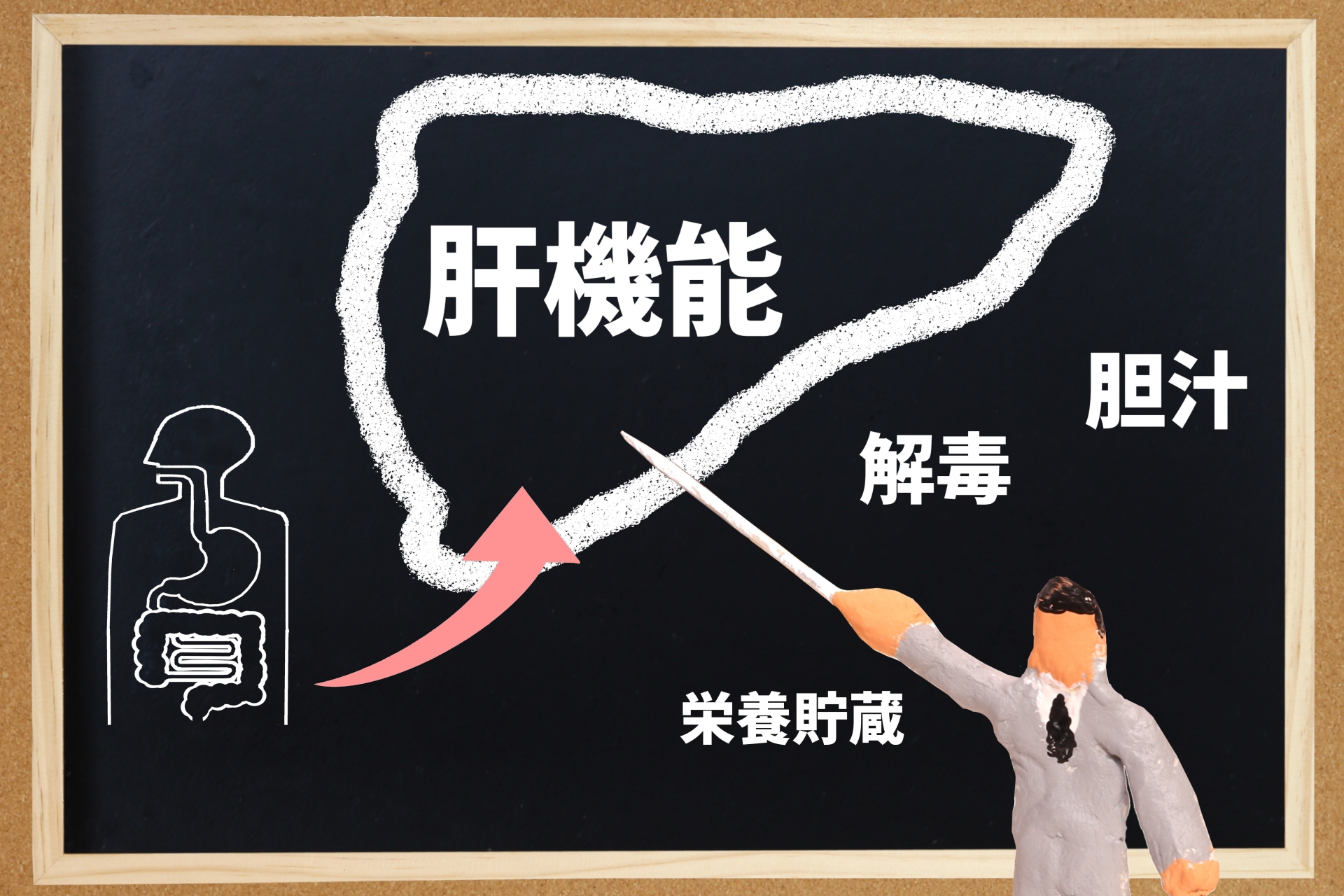

妊娠高血圧症候群が重症化すると、全身の血管が障害され、血液が固まりやすくなることで、様々な臓器にダメージが及びます。

- 子癇(しかん)発作: 突然、意識を失って全身がけいれんします。脳に障害が残ったり、命を落とす危険があります。

- HELLP(ヘルプ)症候群: 非常に重篤な状態で、赤血球が壊れ(Hemolysis)、肝臓の酵素が上昇し(Elevated Liver enzymes)、血液を固める血小板が急激に減少(Low Platelets)します。

- 脳出血・脳梗塞: 高い血圧に耐えきれず、脳の血管が破れたり、詰まったりします。

- 常位胎盤早期剥離(じょういたいばんそうきはくり): 赤ちゃんが生まれる前に胎盤が子宮の壁から剥がれてしまう状態。お母さんは大出血を起こし、赤ちゃんには酸素が届かなくなります。

- 肝機能障害、腎機能障害(急性腎不全)

- 肺水腫: 肺に水がたまり、呼吸困難になります。

【赤ちゃんへの影響(合併症)】

- 胎児発育不全 (FGR): 赤ちゃんの成長が遅れ、週数に見合った大きさになれません。

- 胎児機能不全(胎児仮死): 酸素不足で赤ちゃんが苦しい状態(仮死状態)になります。

- 早産: お母さんや赤ちゃんの状態が悪化した場合、たとえ妊娠週数が早くても、赤ちゃんを外に出す(=分娩させる)しか治療法がないため、結果として早産になることが多いです。

症状と診断

【自覚症状は「ない」のが普通】

妊娠高血圧症候群の一番厄介な点は、重症化するまで自覚症状がほとんどないことです。

血圧が140/90mmHgを超えていても、お母さん自身は元気で、何も感じないことが普通です。

だからこそ、症状がなくても妊婦健診を欠かさず受け、血圧と尿をチェックすることが何よりも大切なのです。

【注意すべき自覚症状(重症化のサイン)】

もし、以下のような症状が出てきた場合は、妊娠高血圧症候群が重症化している危険なサイン(子癇の前触れ)かもしれません。すぐに医療機関に連絡してください。

- 持続する頭痛(ズキズキする、薬が効かない)

- 目がチカチカする、まぶしく感じる(眼華閃発)

- みぞおちや右のあばら骨の下の急な痛み(上腹部痛、右季肋部痛)

- 吐き気、嘔吐

- 急激な体重増加、顔や手のひどいむくみ

(※注意:むくみ自体は正常な妊婦さんにもよく見られますが、1週間に500g以上も急激に体重が増えるような場合は、体内に水が溜まっている兆候として注意が必要です。)

治療と管理

妊娠高血圧症候群の管理は、「治す」ことではなく、「いかに安全に出産まで導くか」が目的となります。

【根本的な治療は「出産」のみ】

妊娠高血圧症候群は胎盤が原因で起こる病気です。したがって、胎盤を体の外に出すこと(=妊娠を終了すること、つまり出産)が、唯一の根本的な治療法です。

しかし、赤ちゃんがお腹の外で生きていく準備ができていない早い週数では、すぐに出産させるわけにはいきません。

【妊娠継続中の管理】

治療の基本は、お母さんと赤ちゃんの状態を悪化させず、できるだけ安全な週数まで妊娠を継続し、最適なタイミングで分娩することです。

- 安静: 軽症の場合は自宅安静、重症化の兆候があれば即入院となります。仕事は休む必要があります。

- 食事: かつては厳格な「減塩」が指導されていましたが、現在は「過度な塩分制限はむしろ循環血液量を減らし、状態を悪化させる可能性がある」とされています[出典1, 3]。極端な減塩はせず、バランスの取れた食事を摂ることが推奨されます。

- 降圧療法(薬物治療): 重症の高血圧(160/110mmHg以上など)が続く場合は、お母さんの脳出血などを防ぐために、血圧を下げる薬(降圧薬)を使います。ただし、血圧を下げすぎると胎盤への血流が減り、赤ちゃんが苦しくなる可能性があるため、慎重に管理されます[出典1]。

- けいれん予防: 子癇発作のリスクが高いと判断された場合、けいれんを予防する薬(硫酸マグネシウム)を点滴で投与します[出典1]。

- 厳重な監視: 入院中は、お母さんの血圧、尿、血液検査、赤ちゃんの心拍数モニタリング(NST)や超音波検査を頻繁に行い、状態の変化を常時監視します。

【分娩のタイミング】

お母さんや赤ちゃんの状態が危険(子癇発作、HELLP症候群、胎児発育不全、胎児機能不全など)と判断された場合は、たとえ妊娠週数が早くても(例えば28週や30週でも)、緊急で妊娠を終了(帝王切開や誘発分娩)します。

状態が安定していても、妊娠高血圧症候群と診断された場合は、正期産(37週)まで待たずに、34週から37週の間に計画的に分娩することが推奨されています。

予防と産後のケア

【確実な予防法はない】

残念ながら、妊娠高血圧症候群の発症を確実に予防する方法は、現在のところ見つかっていません。

【リスクを減らすためにできること】

- 体重管理: 妊娠前から適正体重を維持し、妊娠中の過度な体重増加(肥満)を避けることが、最も重要な予防策の一つです[出典1, 3]。

- 妊婦健診の徹底: 早期発見・早期対応が、お母さんと赤ちゃんを守る最大の鍵です。

- (高リスク者への)低用量アスピリン: 前回の妊娠で重症妊娠高血圧症候群になった人など、特定のリスクが非常に高い人には、再発予防として妊娠早期(16週頃まで)から低用量のアスピリンを内服することが推奨される場合があります(必ず医師の診断と処方が必要です)[出典1, 5]。

【出産後のケアと将来の健康】

出産(胎盤が出る)と、妊娠高血圧症候群は急速に改善に向かいます。しかし、まれに産後に発症したり、悪化したりすることもあるため、産後数日も注意が必要です。

最も重要なことは、「一度でも妊娠高血圧症候群になったお母さんは、将来的に高血圧、糖尿病、心臓病、脳卒中などの生活習慣病になるリスクが、ならなかった人よりも高い」という事実です。

出産して妊娠高血圧症候群が治ったから終わりではなく、それは「将来の健康への黄信号」と捉え、産後も定期的に健康診断(特に血圧測定)を受け、食事や運動などの生活習慣に気をつけていくことが、ご自身の将来の健康を守るために非常に重要です。

参考文献

-

公益社団法人 日本産科婦人科学会・公益社団法人 日本産婦人科医会(監修). 「産婦人科診療ガイドライン 産科編 2023」

-

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター. 「妊娠高血圧症候群」

-

特定非営利活動法人 日本妊娠高血圧学会. 「妊娠高血圧症候群(HDP)について(一般の方へ)」

-

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター研究所 周産期病態研究部. 「妊娠高血圧症候群(HDP)の原因究明と治療法の開発」

-

日本妊娠高血圧学会. 「妊娠高血圧症候群の診療指針(JSPN2021)改訂の要点」

-

厚生労働省 e-ヘルスネット. 「妊娠高血圧症候群」

-

日本高血圧学会. 「高血圧治療ガイドライン 2019」 (JSH2019)

吹田市長野東19番6号

千里丘かがやきクリニック

院長 有光潤介