2025年11月09日

亜鉛は、人が健康を維持するために必須の微量ミネラルです。

体内では作り出すことができないため、食事から摂取する必要があります。

全身の細胞に存在し、約200種以上の酵素の構成要素や活性化因子として働き、生命活動の非常に多くの場面で重要な「縁の下の力持ち」のような役割を果たしています。

亜鉛の主な働き

亜鉛は、その多様な生理機能により、体のさまざまなシステムに関わっています。

代謝(たんぱく質・核酸の合成)

亜鉛は、細胞の遺伝物質であるDNAや、たんぱく質を体内で作る際に不可欠です。

• 核酸(DNA/RNA)の代謝:DNAポリメラーゼやRNAポリメラーゼなど、核酸の合成や修復に必要な酵素の構造成分となります。この働きは、細胞の正常な分裂と増殖に深く関わります。

• 成長と発育:特に妊娠中、乳幼児期、小児期、思春期には、体が適切に成長し発育するために亜鉛が十分量必要です。

免疫機能の維持

亜鉛は、侵入してきた細菌やウイルスを撃退する免疫系を助ける重要なミネラルです。

• 免疫細胞の機能:T細胞などの獲得免疫細胞の働きを活性化させ、免疫応答の調節に関わります。

亜鉛が不足すると免疫不全が起こることが指摘されており、感染症対策としても世界的に注目されています。

味覚と皮膚・粘膜の健康

亜鉛は、体内で細胞が新しく生まれ変わる(ターンオーバー)プロセスをサポートします。

• 味覚の維持:舌にある味を感じる細胞(味蕾)を作る働きに関わっているため、亜鉛は味覚を正常に保つために欠かせません。亜鉛不足による味覚障害は、近年特に若い女性などに見られるケースがあります。

• 皮膚の健康:皮膚の細胞分裂を正常に促すことで、皮膚や粘膜の健康維持を助けます。また、傷の治癒を助ける働きもあります。

ホルモンとその他の機能

• ホルモンの合成と分泌:インスリンや性ホルモンなど、ホルモンの合成や分泌の調節にも関与しています。

• 抗酸化作用:一部の抗酸化酵素の構成成分として、体内の活性酸素によるダメージから細胞を守る働きも担っています。

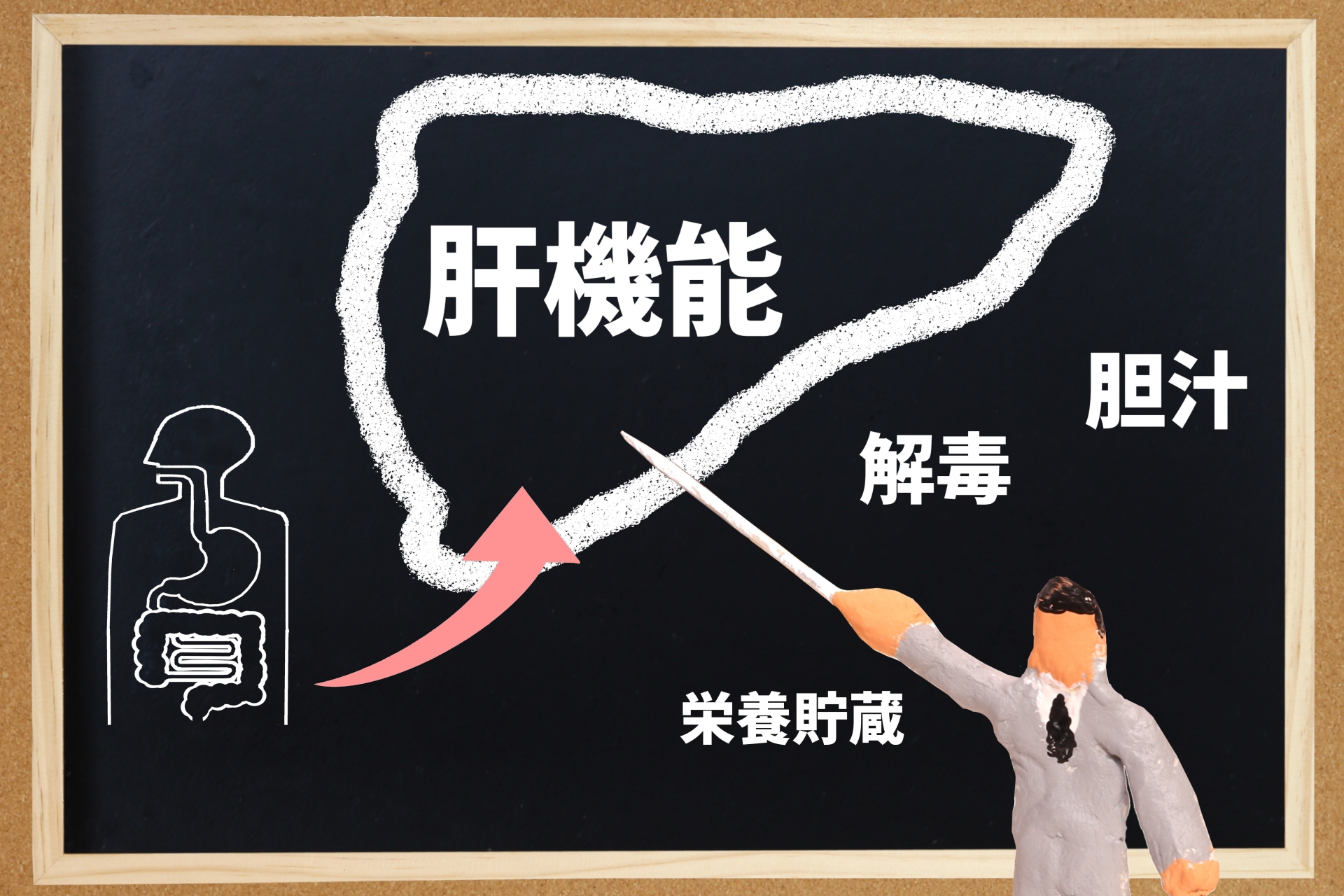

• アルコールの分解:アルコールを分解する酵素の構成成分でもあり、飲酒量が多い人は亜鉛の消費が増える傾向があります。

亜鉛が不足(欠乏)するとどうなるか?

亜鉛は全身の組織に影響を与えるため、不足すると多岐にわたる症状が現れる可能性があります。

主な欠乏症の症状

• 味覚障害:食べ物をおいしいと感じにくくなったり、味が薄く感じたりします。

• 皮膚炎・脱毛症:皮膚のターンオーバーや細胞分裂がうまくいかなくなり、皮膚炎や脱毛を引き起こすことがあります。

• 免疫機能の低下:風邪などの感染症にかかりやすくなったり、治りにくくなったりします。

• 成長遅延・生殖機能の低下:乳幼児や小児では成長の遅れ、成人男性では性機能の低下(性腺発育障害)が見られることがあります。

• 食欲不振、慢性下痢:消化器系にも影響を及ぼします。

欠乏が起こりやすいケース

通常の食生活を送っていれば、健康な人が極端な亜鉛欠乏症になることは稀ですが、特定の生活習慣や状態にある人は不足しやすい傾向があります。

• 不適切なダイエット:極端な食事制限

• 加工食品や精製された穀類の多量摂取:これらの食品は亜鉛含有量が低いことがあります。

• 菜食主義者:植物性食品に含まれるフィチン酸などが亜鉛の吸収を妨げることがあります。

• 大量の飲酒:アルコールによって亜鉛の排泄量が増加するためです。

• 発汗量の多いスポーツ選手:亜鉛は汗の中にも多く含まれるため。

• 特定の疾患:肝硬変、糖尿病、慢性炎症性腸疾患、腎臓病などの患者は亜鉛欠乏状態であることが指摘されています。

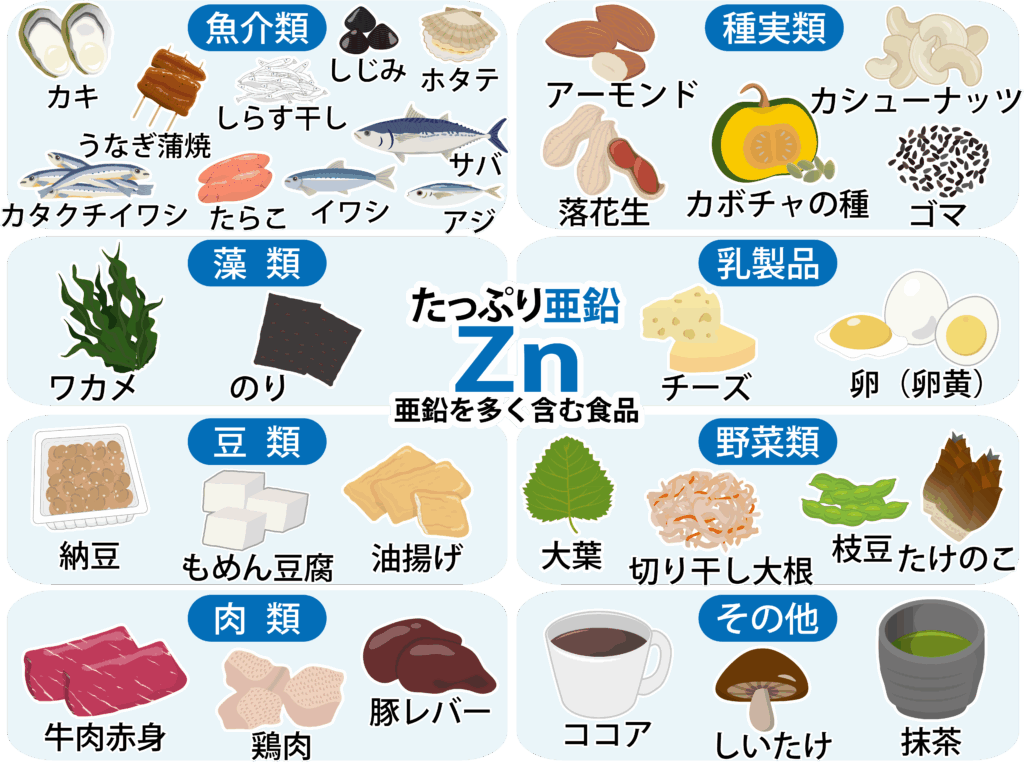

亜鉛を多く含む食品と摂取のポイント

亜鉛は、動物性食品を中心に多くの食品に含まれていますが、体への吸収率は10〜30%ほどとあまり高くありません。

<亜鉛が豊富な食品>

魚介類: 牡蠣(特に豊富)、するめ、うなぎ、たらばがに

肉類: 牛肉(特に赤身)、豚レバー、鶏肉

種実類・豆類: カシューナッツ、アーモンド、ごま、大豆製品(豆腐、納豆)

その他: チーズ、卵黄、ココア、抹茶

摂取効率を高めるヒント

亜鉛は、動物性たんぱく質、クエン酸、ビタミンCと一緒に摂ることで吸収効率が上昇するとされています。

例えば、牡蠣にレモンをかけたり(クエン酸)、肉類とビタミンC豊富な野菜を一緒に摂ったりするのは理にかなっています。

逆に、植物性食品に含まれる食物繊維やフィチン酸、加工食品に多いポリリン酸は、亜鉛の吸収を妨げる作用があるため、バランスの取れた食事が重要です。

亜鉛の摂取量とサプリメント利用の注意点

摂取基準

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」では、性別や年齢に応じて亜鉛の1日の推奨量が定められています(2020年版)。

例えば、成人男性(18歳以上)は10~11mg/日、成人女性(18歳以上)は8mg/日が推奨量です。

過剰摂取と注意点

通常の食生活では、亜鉛の過剰摂取の心配はほとんどありませんが、サプリメントの不適切な利用により過剰摂取が生じる可能性があります。

亜鉛を大量に継続的に摂取すると、体内の銅の吸収が阻害され、銅欠乏症を引き起こすおそれがあります(銅欠乏症は貧血、骨異常、免疫機能の低下などを引き起こす可能性があります)。

サプリメントで亜鉛を摂取する場合は、製品の1日の摂取目安量と、設定されている耐容上限量(過剰摂取による健康障害の回避を目的とした上限値。

成人男性・女性ともに40~45mg/日程度)を守ることが重要です。

特に乳幼児・小児は、過剰摂取のリスクが高いため、サプリメントの摂取は避けるべきとされています。

参考文献

・厚生労働省eJIM(海外の情報):亜鉛[サプリメント・ビタミン・ミネラル – 一般]

・厚生労働省:日本人の食事摂取基準(2020年版)

・「健康食品」の安全性・有効性情報(国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所):亜鉛

・日本臨床栄養学会:亜鉛欠乏症の診療指針2018

大阪府吹田市長野東19番6号

千里丘かがやきクリニック

有光潤介