2025年11月19日

必須ミネラルとは?その働きと重要性について

私たちの体は、炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミンと並んで「ミネラル(無機質)」を必要としています。

ミネラルは、体の機能や構造を維持するために不可欠な栄養素ですが、体内で合成することができないため、毎日の食事から摂取する必要があります。

今回のブログでは、厚生労働省が定めている16種類の「必須ミネラル」について、その働きや重要性を解説します。

なお、個々のミネラルの詳しい解説はシリーズ化して、今後定期的にアップしていく予定です。

必須ミネラルの基本

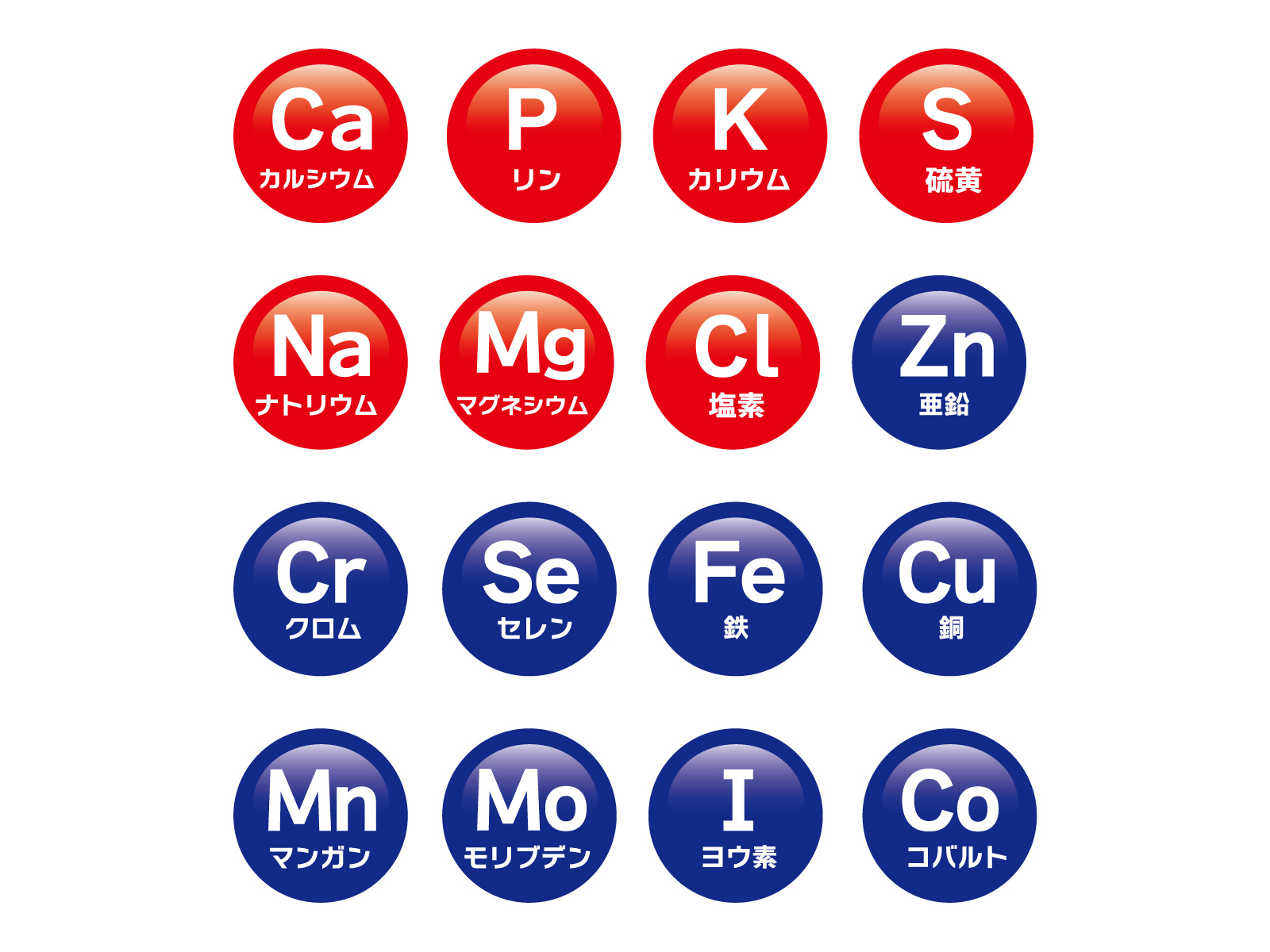

必須ミネラルは、体内に存在する量や1日の推奨摂取量によって、大きく2つのグループに分類されます。

多量ミネラル(7種類):体内に比較的多く存在するミネラル。

微量ミネラル(9種類):体内での必要量は微量ですが、健康維持に欠かせないミネラル。

ミネラルの重要な点は「バランス」です。不足すると欠乏症を招きますが、逆に特定のミネラルを過剰に摂取すると、他のミネラルの吸収を妨げたり、過剰症を引き起こしたりする可能性があります。

多量ミネラル(7種類)

体内に多く存在し、骨格の形成や体液の調整など、生命維持の基盤となる働きを担っています。

1. カルシウム (Ca)

- 主な働き:体内に最も多く存在するミネラルです。その約99%が骨や歯の主要な構成成分として存在し、残りの約1%が血液や筋肉、神経に存在します。このわずか1%のカルシウムが、血液の凝固、筋肉の収縮、神経情報の伝達といった、生命維持に不可欠な役割を担っています。

- 多く含まれる食品:牛乳、乳製品(ヨーグルト、チーズ)、小魚、大豆製品(豆腐、納豆)、緑黄色野菜(小松菜、チンゲン菜)

2. リン (P)

- 主な働き:カルシウムに次いで体内に多く、約85%がカルシウムと結合して骨や歯を形成しています。残りはエネルギー(ATP)の構成成分となったり、細胞膜や遺伝情報(DNA)の一部として、体全体の機能に関わっています。

- 注意点:リンは多くの食品(特に加工食品)に含まれており、現代の食生活では不足よりも過剰摂取が懸念されます。リンを摂りすぎると、カルシウムの吸収が妨げられることが知られています。

- 多く含まれる食品:魚類、肉類、卵、乳製品、加工食品

3. カリウム (K)

- 主な働き:主に細胞の内部に存在し、細胞の浸透圧を維持します。ナトリウム(塩分)と相互に作用し、体内の水分バランスを調整する重要な役割を持っています。ナトリウムを体外に排出する働きがあるため、血圧の調整(塩分の摂りすぎによる高血圧の予防・改善)に不可欠です。

- 多く含まれる食品:野菜(ほうれん草、かぼちゃ)、果物(バナナ、アボカド)、いも類、海藻類

4. ナトリウム (Na)

- 主な働き:主に細胞の外側に存在し、カリウムと共に体内の水分バランスや浸透圧を調整します。また、神経情報の伝達や筋肉の収縮にも関与しています。通常、食塩(塩化ナトリウム)として摂取されます。

- 注意点:生命維持に必須ですが、過剰摂取は高血圧やむくみの原因となります。

- 多く含まれる食品:食塩、醤油、味噌、加工食品全般

5. マグネシウム (Mg)

- 主な働き:約6割が骨や歯に存在し、カルシウムやリンと共に骨の健康を支えます。残りは筋肉や脳、神経に存在し、300種類以上もの酵素の働きを助ける「補酵素」として機能します。エネルギー産生、筋肉の収縮、神経伝達、血圧や体温の調整など、非常に広範な生命活動に関わっています。

- 多く含まれる食品:海藻類(あおさ、わかめ)、豆類、ナッツ類、玄米

6. 硫黄 (S)

- 主な働き:アミノ酸(メチオニン、システイン)の構成成分として、タンパク質の構造を安定させる役割があります。皮膚、髪、爪などの健康を維持するために重要です。

- 多く含まれる食品:肉類、魚類、卵、ニンニク、玉ねぎ

7. 塩素 (Cl)

- 主な働き:主にナトリウムと結合し、食塩として存在します。体液の浸透圧調整や、胃酸(塩酸)の主成分として消化を助ける働きがあります。

- 多く含まれる食品:食塩、調味料

微量ミネラル(9種類)

必要量はごくわずかですが、体の機能を円滑にするために、多量ミネラルと同様に重要です。

8. 鉄 (Fe)

- 主な働き:血液中の赤血球に含まれる「ヘモグロビン」の主成分です。ヘモグロビンは、肺から取り込んだ酸素を全身の細胞に運ぶという、生命維持の根幹を担う働きをしています。不足すると酸素運搬能力が低下し、貧血(鉄欠乏性貧血)を引き起こします。

- 多く含まれる食品:レバー、赤身の肉、魚(カツオ、マグロ)、貝類(あさり)、小松菜、ひじき

9. 亜鉛 (Zn)

- 主な働き:非常に多くの酵素の構成成分となり、体の新陳代謝を活発にします。特に、新しい細胞が作られる際に重要で、皮膚や粘膜の健康維持、傷の治癒、免疫機能の維持に働きます。また、味覚を感じる「味蕾(みらい)」細胞の再生にも不可欠で、不足すると味覚障害の原因となることがあります。

- 多く含まれる食品:牡蠣(かき)、レバー、牛肉、チーズ、大豆製品

10. 銅 (Cu)

- 主な働き:鉄がヘモグロビンになるのを助ける「造血」機能に関わっています。また、体内の活性酸素を除去する抗酸化酵素の成分としても働きます。

- 多く含まれる食品:レバー、牡蠣、ナッツ類、ココア

11. マンガン (Mn)

- 主な働き:骨の形成に関わるほか、多くの酵素を活性化させ、糖質や脂質の代謝を助けます。

- 多く含まれる食品:穀類、豆類、ナッツ類、緑茶

12. ヨウ素 (I)

- 主な働き:甲状腺ホルモンの主要な原料となります。甲状腺ホルモンは、体の新陳代謝を促進し、子どもの成長や発達に不可欠なホルモンです

- 多く含まれる食品:海藻類(昆布、わかめ、のり)、魚介類

13. セレン (Se)

- 主な働き:強い「抗酸化作用」を持つ酵素の構成成分です。体内の酸化を防ぎ、細胞の老化や損傷から守る働きがあります。

- 多く含まれる食品:魚介類、卵、肉類

14. クロム (Cr)

- 主な働き:インスリン(血糖値を下げるホルモン)の働きを助け、糖質や脂質の代謝を正常に保つ役割があります。

- 多く含まれる食品:ひじき、わかめ、牛肉、ブロッコリー

15. モリブデン (Mo)

- 主な働き:肝臓や腎臓に存在し、体内の有害物質の分解や、鉄の代謝を助ける酵素の働きに関わっています。

- 多く含まれる食品:豆類、穀類、レバー

16. コバルト (Co)

- 主な働き:ビタミンB12の構成成分としてのみ、体内で機能します。ビタミンB12は、赤血球の生成や神経機能の維持に重要です。

- 多く含まれる食品:レバー、貝類、乳製品(ビタミンB12として摂取)

まとめ

必須ミネラルは、体の骨格から、エネルギー産生、神経伝達、免疫機能に至るまで、私たちの生命活動のあらゆる面で重要な役割を果たしています。

これらのミネラルは体内で作ることができないため、特定の食品に偏らず、多様な食材をバランスよく食べることが健康維持の鍵となります。

吹田市長野東19番6号

千里丘かがやきクリニック

院長 有光潤介