2025年11月23日

睡眠時無呼吸症候群が動脈硬化を招く「3つの悪循環」

医学的な研究により、睡眠中に呼吸が止まること(無呼吸)と再開すること(過呼吸)の繰り返しが、以下の3つのルートを通じて血管を傷つけることが分かっています。

その1 酸化ストレス(血管のサビつき)

呼吸が止まると血液中の酸素濃度が下がります(低酸素)。その後、呼吸が再開すると急激に酸素が取り込まれます。この「酸素不足」と「酸素の急上昇」が短時間に何度も繰り返されることは、血管にとって非常に大きな負担となります。

この変動により、体内で「活性酸素」が過剰に発生します。活性酸素は血管の壁を内側から攻撃し、まるで金属がサビるように血管を傷つけます。

これを「酸化ストレス」と呼び、動脈硬化の直接的な原因となります。

その2 交感神経の暴走(夜間の高血圧)

本来、睡眠中は副交感神経が優位になり、血圧や脈拍が下がって血管も休息します。

しかし、無呼吸の患者さんは、呼吸が止まるたびに「窒息している」と脳が判断して緊急警報を鳴らします。

これにより、体を興奮させる「交感神経」が睡眠中であるにもかかわらず過剰に活動します。

その結果、血管が収縮し、血圧が急上昇します(血圧サージ)。

寝ている間中、血管が高い圧力にさらされ続けるため、血管の壁が厚く硬くなり、動脈硬化が進行します。

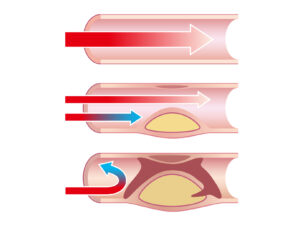

その3 血管内皮機能の障害(血管を守る機能の低下)

血管のいちばん内側にある「内皮細胞」は、血管を広げたり、血液をサラサラに保ったりする重要な役割を持っています。

しかし、上記の酸化ストレスや炎症反応により、この内皮細胞がダメージを受けます。これを「血管内皮機能障害」と呼びます。この機能が壊れると、血管はしなやかさを失い、コレステロールなどが血管の壁に入り込みやすくなり、プラーク(コブ)ができやすい状態になります。

密接に関わる「生活習慣病」との負の連鎖

睡眠時無呼吸症候群は、動脈硬化の原因となる他の病気(生活習慣病)を悪化させることも、多くの研究で証明されています。

- 高血圧との関係:

最も関連が深いのが高血圧です。薬を飲んでも下がりにくい「治療抵抗性高血圧」の患者さんの多くに、睡眠時無呼吸症候群が隠れていることが分かっています。無呼吸による交感神経の緊張は、夜間だけでなく日中の血圧も上昇させます。 - 糖尿病との関係:

低酸素状態やストレスホルモンの増加は、血糖値を下げるホルモン「インスリン」の効き目を悪くします(インスリン抵抗性)。これにより血糖値が下がりにくくなり、血管へのダメージが加速します。 - 脂質異常症との関係:

無呼吸によるストレスは、中性脂肪や悪玉コレステロールを増やしやすくする代謝異常を引き起こすという報告があります。

これらが重なることで、動脈硬化は加速度的に進行していきます。

動脈硬化が引き起こす重大な病気のリスク

動脈硬化が進行した結果、どのような命に関わる病気のリスクが高まるのでしょうか。これまでの大規模な追跡調査(コホート研究)から明らかになっている事実です。

- 脳卒中(脳梗塞・脳出血):

睡眠時無呼吸症候群の患者さんは、そうでない人に比べて脳卒中の発症リスクが高いことが分かっています。特に重症の無呼吸がある場合、そのリスクは約3〜4倍になると報告する研究もあります。また、起床時や早朝に発症しやすいのも特徴です。 - 虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞):

心臓に酸素を送る冠動脈が硬化・狭窄することで起こります。重症の無呼吸患者さんでは、心血管イベント(心臓病による発作や死亡)のリスクが約2〜3倍になるとされています。また、夜間の突然死のリスクも高まります。

治療による動脈硬化リスクの低減

科学的根拠に基づくもっとも重要な点は、「適切な治療を行えば、リスクを下げられる」ということです。

- CPAP(シーパップ)療法:

鼻にマスクを装着して空気を送り込み、気道を広げて眠る治療法です。多くの研究において、CPAP治療を適切に行うことで、高くなった交感神経活動が落ち着き、血圧が低下することや、血管内皮機能が改善することが示されています。また、長期的に心筋梗塞や脳卒中のリスクを、健常人と同程度まで下げる可能性があるというデータもあります。 - 減量と生活習慣の改善:

肥満は無呼吸の原因であり、同時に動脈硬化のリスク因子です。減量を行うことで無呼吸の重症度が下がり、代謝も改善するため、血管への負担が軽減されます。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は、単なる睡眠のトラブルではなく、「全身の血管を老化させ、動脈硬化を進行させる病気」です。

- 酸化ストレス(低酸素と再酸素化の繰り返し)

- 交感神経の過緊張(夜間の高血圧)

- 血管内皮のダメージ(血管を守る機能の低下)

これらが複雑に絡み合い、脳卒中や心筋梗塞のリスクを高めます。しかし、早期に発見し、CPAP療法などの適切な治療と生活習慣の改善を行えば、血管の健康を守ることが可能です。

「いびきがひどい」「日中の眠気が強い」「夜中に何度も目が覚める」といった症状がある場合は、動脈硬化の進行を防ぐためにも、早めに医療機関を受診することをお勧めします。

参考文献・出典

1. 日本循環器学会 (JCS) / 日本高血圧学会 (JSH) 等 合同ガイドライン

『循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン』

睡眠呼吸障害が循環器疾患(高血圧、心不全、虚血性心疾患等)の独立した危険因子であることを明記しています。

2. Wisconsin Sleep Cohort Study (Young T, et al. NEJM. 1993/2008)

米国で行われた大規模な住民追跡調査。未治療の重症睡眠時無呼吸症候群における心血管死のリスク増大を示した画期的な研究です。doi.org/10.1056/nejm199304293281704

3. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational studyMarin JM, et al. Lancet. 2005

スペインでの長期観察研究。重症の無呼吸患者において、CPAP治療を行わない群では心血管イベント(心筋梗塞や脳卒中)の発症率が有意に高く、CPAP治療を行った群では健康な人と同程度までリスクが低下することを示しました。doi.org/10.1016/s0140-6736(05)71141-7

4. 日本呼吸器学会

『睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン』

血管内皮機能障害や酸化ストレスのメカニズムについて言及されています。

吹田市長野東19番6号

千里丘かがやきクリニック

院長 有光潤介